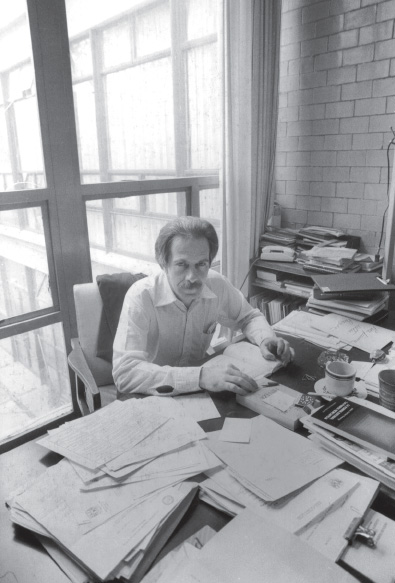

Luis Salazar Carrión

Nexos, no. 336, Junio, 2008

¿Qué hubiera dicho Carlos Pereyra? Es la pregunta que muchos de sus amigos, compañeros, alumnos y lectores nos hemos hecho en muy distintos momentos de los últimos 20 años. Sobre todo cuando la bruma del debate, la complejidad de la coyuntura o la dificultad para distinguir lo importante de lo secundario impiden tener una idea clara de lo que sucede. Pereyra era un referente obligado. Hubo un planeta Pereyra. Ahí habitaban tres cualidades destacadas: la capacidad y sofisticación analítica, la transparencia en la argumentación y la destreza pedagógica. Como filósofo, como analista político, como comentarista del momento, Pereyra arrojaba luz invariable gracias a su magnífica formación teórica, su lógica implacable y su atención permanente a lo que sucedía a su alrededor. Carlos Pereyra (1940-1988) fue, además, fundador y colaborador permanente de nuestra revista, amigo entrañable, maestro insustituible, y una presencia que aún nos acompaña. En el vigésimo aniversario de su muerte hemos solicitado diversos artículos a cuatro de sus amigos y compañeros para recordar sus enseñanzas y regresar al planeta Pereyra.

Para todos los que tuvieron el privilegio de conocer y amar a Tuti.

El 4 de junio de 1988, hace ya 20 años, falleció prematuramente el más importante intelectual que ha tenido la izquierda mexicana: Carlos Pereyra, Tuti. El papel que jugó en el ámbito académico lo mismo que el que desarrolló en el debate intelectual y político de las izquierdas mexicanas de aquel entonces, fue decisivo tanto para superar el escolasticismo marxista, que tantos estragos generó en nuestras universidades, como para la difícil —e inacabada— conversión democrática de esas izquierdas y su abandono de los paradigmas revolucionarios y vanguardistas predominantes hasta comienzos de los ochenta del siglo pasado. A través de una rigurosa reflexión teórica que lo condujo a reconocer progresivamente las insuficiencias y limitaciones de los marxismos, discutiendo las propuestas de Althusser primero y de Gramsci después, Pereyra concluiría en su último artículo publicado en nexos, “Señas de identidad”,1que era necesario dejar atrás el marxismo como identidad política, dadas sus evidentes resonancias semirreligiosas que lo condenaban a una estéril y reiterativa exégesis escolástica acerca de lo que “verdaderamente habría dicho Marx”, ignorando así las aportaciones del pensamiento no marxista, excomulgado en su conjunto como “burgués” y por ende como irrelevante si no es que peligroso para la “pureza revolucionaria”. Y concluiría, igualmente, que acaso la mayor deficiencia de todos los marxismos habría consistido en no reconocer “lo que podría denominarse la ceguera política de Marx o, en otras palabras, la insuficiencia en su elaboración discursiva de un espacio para pensar la política”.

Esa ceguera, esa incapacidad para pensar la política, apuntaba agudamente Pereyra, no habían sido para nada ajenas a la incapacidad de muchos destacamentos socialistas para entender y asumir la importancia de la moderna democracia representativa, manteniendo contra toda evidencia la idea de la actualidad permanente de la revolución en todas partes, lo que en buena medida permite explicar no sólo el fracaso trágico de las experiencias del mal llamado “socialismo real”, sino también las innumerables y dolorosas derrotas de tantas vanguardias revolucionarias en América Latina. En este sentido, los estudios sobre filosofía de la historia y sobre el marxismo reunidos en Configuraciones: Teoría e historia2 y en El sujeto de la historia3 pueden verse como un continuado esfuerzo por entender y criticar lo que para Pereyra eran los dos mayores vicios de las izquierdas marxistas, a saber: su reduccionismo economicista y/o sociológico que las llevaba a presuponer que las fuerzas productivas y/o la lucha de clases eran las causas inmediatas y omnipresentes del proceso histórico, lo que hacía innecesario comprender la especificidad y autonomía de la política y el Estado; y, por otro lado, su voluntarismo vanguardista que las conducía a pensar, utilizando la simplista dicotomía que opone las condiciones objetivas a las condiciones subjetivas, que el único problema político residía en prender la chispa que incendiara la pradera, en organizar la vanguardia dispuesta a derrocar mediante la violencia a la clase dominante. Contra estas visiones Pereyra no se cansaba de mostrar que la formación de los sujetos políticos y su conflicto nunca son el resultado automático de determinadas estructuras económicas y tampoco la mera expresión de las luchas de clases, sino de complejas configuraciones ideológicas, jurídicas e institucionales que a su vez son el resultado de procesos históricos específicos. Y que, por ello mismo, sólo a través de la política entendida como actividad irreductible de organización y agregación de intereses en un plano general se constituyen los verdaderos agentes políticos, es decir, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos, etcétera.

Por las mismas razones, la idea simplista, enunciada por Fidel Castro y que tantas tragedias inútiles causaría, según la cual “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, se volvía insostenible por cuanto, insistía Pereyra, las revoluciones no se hacen, es decir, no dependen de la decisión —por resuelta que ésta sea— de una minoría iluminada sino de complejas —y excepcionales— condiciones de exasperación y condensación de contradicciones, que nadie, ningún grupo, ningún líder, puede decretar. Lo que le permitía concluir con rigor: “las revoluciones son imposibles si está abierto el camino de las reformas”. De Althusser recuperaría entonces Pereyra la idea de la complejidad del todo social y sus contradicciones, así como la tesis, que reinterpretaría en un nuevo sentido, de que no existe “el Sujeto” de la historia, sino siempre sujetos políticos plurales que se configuran políticamente y que, si bien se encuentran siempre condicionados por determinadas circunstancias socioeconómicas, nunca son el mero resultado lineal y automático de las mismas.

Pero más que Althusser serían los Cuadernos de la cárcel de Gramsci los que le proporcionarían a Pereyra las categorías esenciales para elaborar su propuesta teórica para pensar la política. Indiferente ante el maoísmo chic del filósofo francés, Pereyra reconocería la enorme fuerza heurística de las nociones gramscianas de hegemonía, de sociedad civil y de sociedad política, dedicándoles ensayos que, a diferencia de otras exégesis, no giraban en torno a cuestiones escolásticas sobre el leninismo o no, la ortodoxia o heterodoxia, del revolucionario italiano, sino más bien en torno a la pertinencia teórica de esas categorías para pensar la realidad política de México y el mundo. Contra lo que solía ocurrir con excesiva frecuencia en los centros académicos, a nuestro autor le tenían sin cuidado los debates tan eruditos como estériles sobre la “marxistidad” u “ortodoxia” de los autores, es decir, sobre su apego o distancia respecto del verdadero, puro y prístino marxismo. Lo que le interesaba, en cambio, era su pertinencia teórica, su poder heurístico o, más sencillamente, su utilidad para entender y analizar objetivamente los problemas sociales. Mientras tantos marxistas —y me temo que debo incluirme— nos apasionábamos con debates barrocos sobre si la noción gramsciana de Estado era fiel a la de Marx al menos en principio, Pereyra en todo caso leía a los autores clásicos para descubrir y elaborar instrumentos útiles para comprender nuestra difícil y desgarradora realidad.

De esta manera, partiendo del reconocimiento de que los textos gramscianos son ambiguos en lo que respecta al Estado, lo importante era mostrar cómo, por ejemplo, las tesis althusserianas sobre los aparatos ideológicos de Estado, eran no sólo reduccionistas sino brutalmente simplificadoras, al ignorar justamente el problema crucial de la relativa autonomía de la sociedad civil así como la importancia política de esa autonomía para las luchas populares, socialistas y democráticas. Afirmar, como lo hacía Althusser, que la abigarrada sociedad civil moderna y su mayor o menor subordinación corporativa respecto del Estado puede reducirse a un conjunto de “aparatos ideológicos” que, lo sepan o no, pertenecen al Estado, sólo podía conducir, señalaba Pereyra, a desentenderse justamente de la complicada y conflictiva dinámica de la política democrática moderna, así como de la diferencia esencial entre sistemas autoritarios e incluso totalitarios y sistemas propiamente democráticos y pluralistas. Justamente lo que Gramsci, pese a todas sus ambigüedades, había puesto de manifiesto era esa complejidad y esa diferencia, que a su vez requerían abandonar nociones simplistas y contraproducentes sobre la política revolucionaria como mera preparación para la conquista del poder, para el asalto al Palacio de Invierno.

El poder político, insistiría Pereyra, no es una cosa que se pueda tomar, sino una relación social compleja. Y si en coyunturas excepcionales es posible que una minoría derroque mediante la violencia al gobierno establecido e imponga su dictadura, ello en manera alguna le permitirá desarrollar una hegemonía de corte socialista que sólo puede surgir a través de una amplia y libre participación de la mayoría de la población encaminada justamente a transformar tanto las relaciones económicas como el tejido global de la sociedad civil. Por eso, las pretendidas revoluciones socialistas —y en este punto Pereyra tomaba distancia del propio Gramsci y hacía suyas las posturas de su maestro Adolfo Sánchez Vázquez— podían verse como rupturas anticapitalistas, que habían dado lugar a sociedades dirigidas dictatorialmente, pero de ninguna manera como verdaderas sociedades socialistas, pues sin democracia y sin hegemonía efectiva de las clases populares el socialismo no puede ser sino una ilusión o una mentira grotesca. Sólo la falaz identificación del socialismo con la eliminación del capitalismo —de la que los textos de Marx son parcialmente responsables— había permitido que esas revoluciones y sus regímenes autocráticos se presentaran como “realizaciones” de los ideales socialistas, cuando de hecho no eran sino feroces dictaduras que habían suprimido cualquier autonomía de la sociedad civil y de las propias organizaciones populares. Sin democracia, concluía tajantemente Pereyra, no hay socialismo, es decir, verdadera emancipación de los explotados y los oprimidos.

Como se ve, esta evolución teórica —compartida por lo demás con los mejores intelectuales de izquierda de México y América Latina— llevaría a Pereyra a la necesidad de precisar la noción de democracia que en la tradición marxista se había visto sujeta a todo tipo de manipulaciones retóricas. Baste recordar las célebres y falaces oposiciones entre democracia “meramente” política y democracia social, entre democracia “meramente” formal y democracia sustancial, entre democracia “meramente” representativa y democracia directa o participativa, o finalmente entre democracia burguesa y democracia proletaria. Todas estas dicotomías confusas serían diseccionadas detalladamente por Pereyra para mostrar su naturaleza engañosa y, en el fondo, antidemocrática.4 Hablar de democracia burguesa, subrayaba incansablemente Pereyra, es olvidar que las luchas por el sufragio universal y por los derechos políticos en general no fueron protagonizadas por la burguesía sino por las clases populares excluidas de esos derechos por regímenes oligárquicos liberales o conservadores. Sólo su obnubilación con la mitología revolucionaria hacía comprensible que tantos destacamentos de izquierda mostraran tal desprecio por reglas, principios y valores que habían sido impulsados, no por la burguesía para engañar a los trabajadores, sino por los trabajadores para exigir y defender sus derechos.

En el mismo sentido, Pereyra denunciaba la oposición democracia representativa/democracia directa. Esta última, imposible de hecho en las sociedades de masas actuales, era casi siempre un simple disfraz de prácticas clientelares autoritarias. Toda democracia, concluía Pereyra, es representativa o no es democracia. De igual forma, la pareja democracia formal/democracia sustancial sólo servía para confundir planos y desconocer que, en efecto, sin reglas precisas e imparciales, es decir, sin formas institucionales, no hay ni puede haber democracia. La llamada democracia sustancial, otra vez, no puede ser otra cosa que la coartada de una autocracia real. Toda democracia, remataba Pereyra, es representativa. La oposición democracia política/ democracia social, en cambio, podía servir sin duda para diferenciar la forma de gobierno, el modo de autorizar y ejercer el poder político, del tema importantísimo de la naturaleza autoritaria o democrática de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, era un profundo error de las izquierdas mexicanas contraponer estas dos modalidades de democracia, como si no fueran ambas igualmente indispensables para un socialismo bien entendido. Por eso había que reconocer que toda democracia es, en primer lugar, democracia política.

Restaba una última oposición falaz, quizá la más importante para redefinir los ideales y la política socialistas. La que podríamos expresar oponiendo la democracia monista a la democracia pluralista.5 Por razones que no viene a cuento detallar aquí, buena parte de las ideologías socialistas, las marxistas incluidas, siempre habían soñado con una sociedad reconciliada, armoniosa, sin conflictos, así como con un partido capaz de unificar a las clases trabajadoras y representar unitariamente sus “verdaderos intereses”. Bajo estas concepciones, como es evidente, el pluralismo político e ideológico sólo podía verse como algo negativo, como expresión ya sea de los antagonismos de clase a superar, ya sea como inútiles y reaccionarias divisiones en el movimiento popular o proletario que había que superar tarde o temprano. De este modo nació la idea del partido único de la clase obrera e incluso del bloque popular, pero también, más desastrosamente, la idea del partido único en el poder en las pretendidas sociedades socialistas como expresión del predominio absoluto, indisputado e indisputable de la mayoría popular. Ese partido, en las sociedades capitalistas, acaso por razones tácticas tendría que avenirse a enfrentar otros partidos en el campo electoral. Pero una vez en el poder, una vez asegurada la conquista de la verdadera democracia, podía y hasta debía suprimir o al menos impedir cualquier alternancia. Siendo por definición el partido de la clase obrera, cualesquiera otros partidos no podrían ser sino enemigos a suprimir y eliminar, más tarde o más temprano.

Frente a esta concepción monista y antipluralista de la democracia, tan cara a las izquierdas de entonces —y lamentablemente de muchas de ahora—, Pereyra insistiría en que la democracia no sólo exige que la participación de los ciudadanos debe ser libre y no coaccionada corporativa o clientelarmente, tanto en el nivel político como en el nivel social, sino que además, para que sea realmente libre deben existir opciones plurales ideológica y políticamente, que puedan competir en igualdad de condiciones. La armonía y el monolitismo siempre son ideales autoritarios, antidemocráticos, que, como en el caso del socialismo real o también del priismo mexicano, impiden la libre formación de los sujetos políticos y por consiguiente cualquier democracia digna de ese nombre. Por eso, sin libertades individuales, de pensamiento, expresión, asociación, reunión y manifestación, sin los tan denostados derechos liberales, el socialismo y la democracia no son más que una mistificación grotesca. Toda democracia, concluía Pereyra, es pluralista o no es democracia. Lo que a su vez implica el imperativo de abandonar la concepción y la práctica de la política como lucha encaminada a eliminar o suprimir a los adversarios. Un imperativo que, al menos en el nivel de la retórica, muchas izquierdas en México y en el mundo parecen estar lejos de haber asumido seriamente, incluso después de tantas y tan amargas experiencias.

Pero esta reivindicación y redefinición de la democracia, que en mucho se inspiraba en la obra pionera de Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, nunca llevó a Pereyra a apostar por una democracia sin adjetivos, ni a desconocer los desafíos que ella implicaba para la formulación de un proyecto socialista de transformación social radical. De esta forma, en uno de sus últimos ensayos, “Democracia y transformación social”,6 afrontaba el paradójico hecho de que, en contra de las optimistas previsiones de Marx, ahí donde se había implantado un régimen democrático ese proyecto se había diluido sin alterar esencialmente la naturaleza capitalista del orden social, y ahí donde habían triunfado fuerzas que habían querido realizarlo la democracia se había hecho imposible. A pesar de que pareciera existir un vínculo esencial entre democratización y socialización, entre democracia y socialismo, lo cierto es que la historia reiteradamente ponía de manifiesto una incompatibilidad entre —una cierta concepción de— el socialismo y los principios, valores y reglas de la democracia. Lo que no sólo había dado lugar a las insondables tragedias del socialismo real, sino al desprestigio generalizado en todo el mundo de los ideales socialistas.

Justo por ello buena parte de las reflexiones de Pereyra tuvieron como objeto el problema de la configuración de un proyecto socialista, nacional y popular, que no sólo debía ser esencialmente compatible con la democracia política, sino que además se propusiera el fortalecimiento no de la sociedad civil en abstracto sino del “polo oprimido de la sociedad civil”. Contra la retórica que en la década de los años ochenta quiso hacer de “la sociedad civil” una especie de agente virtuoso y democrático contrapuesto a la maldad congénita del Estado político, y que por ende establecía una suerte de juego de suma cero entre ambas entidades, haciéndole el juego a un liberalismo político y económico más bien irresponsable socialmente, Pereyra sostuvo que, en primer lugar, la sociedad civil bien entendida era el complejo conjunto de fuerzas y organizaciones que expresaba intereses y poderes en conflicto, por lo que de ninguna manera podía vérsele como un sujeto contrapuesto al Estado. En segundo lugar, que muchos de los organismos e instituciones de la sociedad civil podían ser, y eran, tanto o más autoritarios, corruptos e ineficientes que las propias instituciones públicas. Y que, en todo caso, como consecuencia de lo anterior, no se traba de debilitar al Estado —como si un Estado débil fuera democrático y uno fuerte autoritario— ni de fortalecer en abstracto a la sociedad civil —como si las iglesias, Televisa o los organismos empresariales fueran víctimas democráticas de la opresión estatal— sino fortalecer mediante su democratización tanto a nuestra desigual y polarizada sociedad civil como a nuestro deforme e inequitativo sistema público estatal. Desde una perspectiva socialista, entonces, la construcción de la democracia no podía separarse de una política orientada a modificar la correlación de las fuerzas sociales a través del fortalecimiento democrático de las organizaciones populares: partidos de izquierda, sindicatos, agrupaciones campesinas, urbano populares, indígenas, etcétera. Precisamente por ello era necesario entender mejor la naturaleza, ciertamente autoritaria pero no por ello menos eficaz, del corporativismo y el clientelismo propios del partido oficial. Justo por ello era indispensable comprender el carácter complejo del Estado y del sistema político y social mexicanos, superando las mitologías simplistas que la izquierda hasta entonces había utilizado para descalificar —y para no entender— la célebre alianza entre el Estado posrevolucionario y las clases populares en nuestro país. Lo que explica el denodado esfuerzo de Pereyra por caracterizar, mediante análisis concretos e históricos, la naturaleza del sistema político y de la sociedad civil surgidos del proceso de la Revolución mexicana, así como su evolución y su crisis.

En efecto, a pesar de su capacidad para examinar y debatir con entusiasmo y rigor crítico las propuestas teóricas abstractas de autores tan diversos como Rawls, Habermas, Appel, Macpherson7 y otros, para Pereyra la reflexión teórica seria no debía desconectarse nunca del estudio empírico, detallado y minucioso de la realidad concreta. Puede ser que hoy nos parezcan excesivamente sumarios sus juicios contra las teorías normativas que en ese entonces comenzaban a cobrar importancia en los ámbitos académicos. Pero más allá de los posibles sesgos positivistas de su enfoque, lo cierto es que lo que le interesaba de las teorías era sobre todo su capacidad de producir hipótesis y categorías pertinentes para entender el mundo real, es decir, para explicar causalmente los procesos históricos efectivos, y en particular, dado su compromiso socialista, los de su país. Sin encerrarse jamás en una visión estrechamente provinciana, lo que le apasionaba era captar la especificidad, la particularidad del orden político y social mexicanos, que en modo alguno podía comprender con las solas categorías abstractas de Estado burgués, modo de producción capitalista, lucha de clases, etcétera, sino que requería, por el contrario, su especificación histórica, su puesta al servicio de estudios que captaran sus diferencias, sus detalles, su concreción.

Por eso, junto con sus textos filosóficos, Pereyra realiza importantes ensayos sobre la realidad mexicana, que siguen siendo ejemplos de un análisis equilibrado y agudo de la singularidad de la historia nacional reciente. Desde su célebre ensayo “Los límites del reformismo”, de mediados de los años setenta, hasta su importante artículo “Sociedad civil y poder político en México”,8 por no hablar de los trabajos sobre las crisis de la hegemonía priista de los años ochenta, nuestro autor realizó una importante labor de esclarecimiento riguroso de una época decisiva de nuestra historia. Sin olvidar, por supuesto, los siempre clarificadores editoriales semanales que publicó primero en Excélsior, después en unomásuno, en Proceso y por último en La Jornada. A través de todos estos artículo Pereyra trató de entender, como ya señalamos, primero la naturaleza de la hegemonía priista, sustentada en un corporativismo vertical que reconocía ciertos intereses esenciales de las clases populares, pero que gradualmente se había convertido en un sistema autoritario de control clientelar de los movimientos populares. Un sistema, entonces, que dada la naturaleza dependiente y subdesarrollada del capitalismo mexicano, había ido perdiendo progresivamente su sustancia popular en beneficio de los intereses de las clases económicamente privilegiadas, lo que permitía entender cómo, a pesar de la retórica “revolucionaria” oficial, el llamado desarrollo estabilizador nunca hubiera disminuido las enormes desigualdades sociales existentes en nuestro país.

Por el contrario, esa desgastada retórica —que el presidente Echeverría trató de resucitar— ya sólo servía para poner de manifiesto la creciente debilidad del Estado revolucionario frente a los poderes fácticos empresariales y mediáticos, pero también frente a un descontento social popular que ya no podía encontrar cauces dentro del deteriorado y desprestigiado corporativismo oficialista. Para colmo, el agotamiento y la crisis del modelo económico Estado-céntrico agudizaría el descrédito de un sistema que ya ni siquiera podía ofrecer tasas de crecimiento elevadas y estabilidad política, lo que culminaría en una sorda y aguda crisis al interior del partido oficial que desembocaría en la salida de un importante grupo de connotados priistas contrarios a las reformas emprendidas por la administración de Miguel de la Madrid, y excluidos autoritariamente de cualquier participación eficaz en las luchas internas.

En esta perspectiva, Pereyra saludó las reformas político electorales que abrieron la posibilidad del registro de los destacamentos de izquierda como una gran oportunidad no sólo para acceder a una democracia digna de ese nombre, sino por construir una izquierda política con capacidad para competir seriamente en los comicios, pero también con capacidad para articular y fortalecer la lucha popular, sus movimientos y organizaciones, y por ende para emanciparla de su sometimiento a una burocracia sindical cada vez más obsoleta y corrupta. No obstante, ya en sus últimos textos Pereyra expresaba su preocupación por dos problemas que habrían de condicionar seria y negativamente el curso de nuestra transición. El primero concernía a la naturaleza del diseño del Estado mexicano, diseño que, insistía, hacía imposible que gobernara otro partido que no fuera el PRI. Después de todo, más que un partido, el Revolucionario Institucional era una máquina de gobernabilidad que aseguraba la disciplina, la coordinación y la eficacia del conjunto de las instituciones públicas, así fuera mediante reglas no escritas y arreglos mafiosos entre los diferentes grupos políticos. Por eso, señalaba Pereyra, ese diseño estatal requería de reformas profundas para evitar que la alternancia en el poder generara preocupantes situaciones de inestabilidad.

El segundo problema, quizá todavía más inquietante, tenía que ver con la muy escasa participación de los movimientos, organizaciones y clases populares en los reclamos propiamente democráticos. La ausencia de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y populares seguramente podía explicarse por las crisis y el deterioro de sus niveles de vida, pero de hecho mostraba que las izquierdas eran todavía incapaces de relacionar la lucha por la democracia con la lucha por la justicia social, haciendo posible que buena parte del activismo democratizador, de las luchas por el respeto del voto y contra el fraude fueran protagonizadas, paradójicamente, por sectores medios y empresariales hartos de las arbitrariedades y corruptelas del PRI-gobierno. La enfermedad y la muerte impidieron que Pereyra pudiera analizar la sorprendente emergencia del Frente Democrático Nacional y la formación y avatares ulteriores del PRD. Pero apenas puede haber duda de que hubiera seguido apasionada y preocupadamente estos procesos, reconociendo avances pero también señalando insuficiencias e insistiendo en la necesidad de traducir la legitimidad democrática en oportunidades para desarrollar políticas sociales a la altura de las ingentes desigualdades que tanto degradan y desgarran a nuestra vida política y social.

A20 años de distancia de su fallecimiento no deja de asombrar lo mucho que ha cambiado el país. En muchos aspectos esos cambios fueron previstos y promovidos por la propia obra de Pereyra. En otros, sin embargo, fueron contrarios a sus valores y a sus aspiraciones. México es hoy mucho más democrático, pero es también mucho más desigual e injusto. Nuestra política es hoy pluralista, pero también degradada moral e intelectualmente, hueca y estridente. Somos más libres, pero más desiguales. Los espacios académicos son más amplios, pero el debate intelectual serio y riguroso brilla, con pocas excepciones, por su ausencia. Se publican más libros, pero existen cada vez menos lectores. Vivimos una profunda crisis de la política y de las instituciones públicas. Una verdadera degradación de nuestra convivencia, en la que la crispación, la polarización, la desconfianza y la inseguridad parecen habernos arrebatado la posibilidad de pensar el futuro como verdadera posibilidad de progreso y de justicia.

Cuando me despedí de él por última vez en el hospital, me dijo tratando de consolarme: “nadie es indispensable”. Creo que en esto sí se equivocaba. Personas como él, con verdadera autoridad intelectual y moral, serán siempre indispensables. Su desaparición prematura es una pérdida irreparable que no sólo nos afecta personalmente, sino que afecta la historia misma del país. Por eso es más que necesario recordarlos y no dejar en el olvido sus lecciones morales, intelectuales y políticas. Y su invaluable amistad. n

1 nexos, núm. 122, febrero de 1988.

2 Editorial Edicol, México, 1979.

3 Alianza Editorial, Madrid, 1988.

4 Véase, sobre todo, “La cuestión democrática”, en Carlos Pereyra, Sobre la democracia, Cal y arena, México, 1990.

5 Cfr., “La democracia según Macpherson”, en Zona Abierta, núms. 48/49, julio-septiembre de 1988, Madrid.

6 Ensayo que le sugiriera Rolando Cordera, incluido en el libro El reclamo democrático, Siglo XXI, México, 1988, coordinado por Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre y Juan Enrique Vega.

7 Cfr., la revista Zona Abierta, op. cit., que reúne artículos sobre estos autores.

8 Esto artículos, junto con otros igualmente importantes, se encuentran en Sobre la democracia, op. cit.